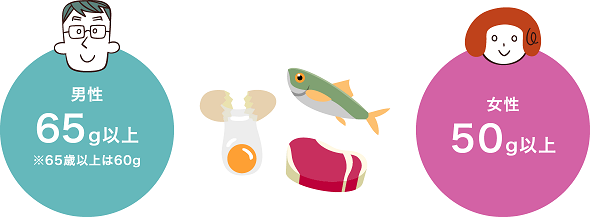

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」で、摂取エネルギー量の20%をタンパク質摂取の上限としているのは、生活習慣病の予防のため、代謝の変化や健康障害に影響を与えないとされた基準値に因るモノです。例えば、1日に2000kcal摂取する人の場合、タンパク質(4kcal/g)は、摂取できる上限は100gとなります。 また、1日に摂取するタンパク質の推奨量を成人男性では18~64歳で65g、65歳以上は60g、成人女性では年代を問わず50gとしています。この量は、1日に失われるアミノ酸を補い、体を構成するタンパク質を維持するために必要な量で、活動量が高い場合や筋肉を増やしたい方は、推奨量より多くのタンパク質の摂取が望ましいと言われています。

また、1日に摂取するタンパク質の推奨量を成人男性では18~64歳で65g、65歳以上は60g、成人女性では年代を問わず50gとしています。この量は、1日に失われるアミノ酸を補い、体を構成するタンパク質を維持するために必要な量で、活動量が高い場合や筋肉を増やしたい方は、推奨量より多くのタンパク質の摂取が望ましいと言われています。

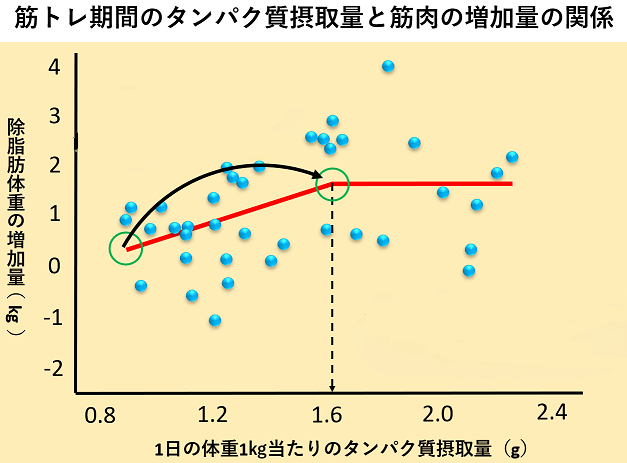

トレーニングの強度に応じて必要量は異なりますが、体重1kg当たり約1.6gまではタンパク質の摂取量に応じて筋肉量が増えると言われています。それ以上タンパク質の摂取量を増やしても筋肉量は増えないだけでなく、身体に負担となるので気を付ける必要があります。

トレーニングの強度に応じて必要量は異なりますが、体重1kg当たり約1.6gまではタンパク質の摂取量に応じて筋肉量が増えると言われています。それ以上タンパク質の摂取量を増やしても筋肉量は増えないだけでなく、身体に負担となるので気を付ける必要があります。 タンパク質源によって、含まれるアミノ酸の種類が異なるので、体内で合成できない必須アミノ酸は9種類をバランス良く摂る必要があります。1種類でも不足すると体タンパク質の合成の効率が低下するので、同じモノばかりを摂るのでなく、様々なアミノ酸を摂取しないと効果は低くなります。

タンパク質源によって、含まれるアミノ酸の種類が異なるので、体内で合成できない必須アミノ酸は9種類をバランス良く摂る必要があります。1種類でも不足すると体タンパク質の合成の効率が低下するので、同じモノばかりを摂るのでなく、様々なアミノ酸を摂取しないと効果は低くなります。

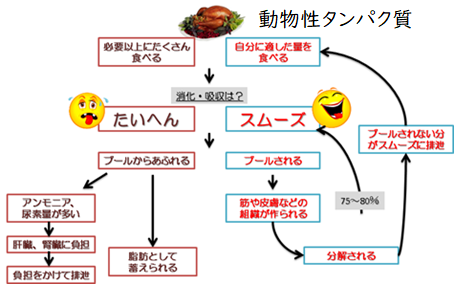

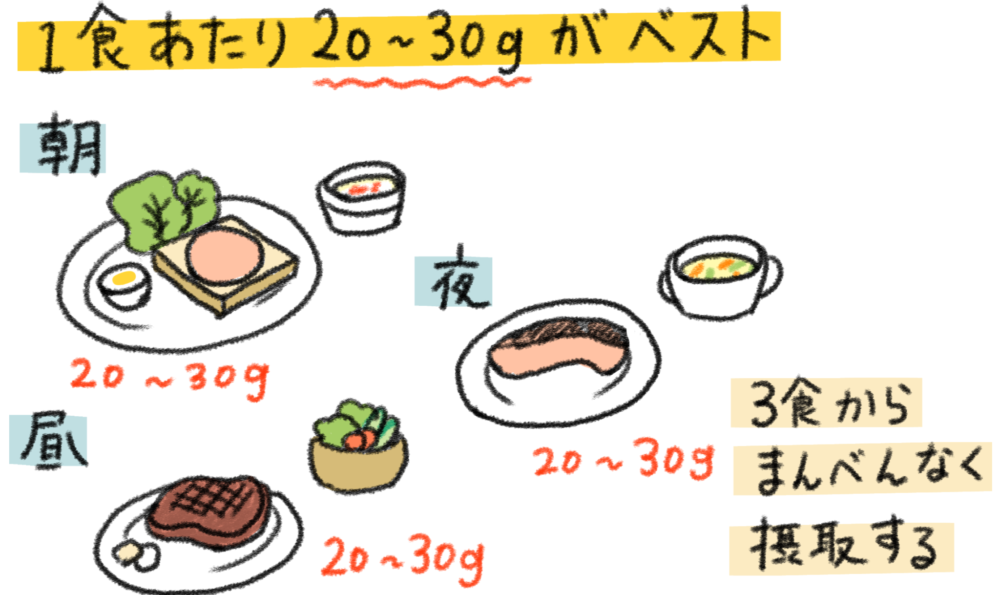

タンパク質摂取を肉に偏らないようにすることは、腎機能の低下や尿路結石の発症を防ぐためにも大切です。肉を食べてはいけないわけではありませんが、魚や大豆製品も交互に取り入れ、肉メインの食事が続かないようにしないと意味がありません。そして、1日に必要なタンパク質は、3食に分けてバランス良く摂らないと吸収は悪くなるだけでなく、

タンパク質摂取を肉に偏らないようにすることは、腎機能の低下や尿路結石の発症を防ぐためにも大切です。肉を食べてはいけないわけではありませんが、魚や大豆製品も交互に取り入れ、肉メインの食事が続かないようにしないと意味がありません。そして、1日に必要なタンパク質は、3食に分けてバランス良く摂らないと吸収は悪くなるだけでなく、 大量に摂ることで消化に負担をかけ、未消化のタンパク質が腸内に住む悪玉菌のエサになり、腸内環境を悪化させる原因になります。また、タンパク質源だけでなく、炭水化物源になるご飯などの主食、野菜・海藻・きのこを使った副菜も取り入れ、栄養バランスの取れた食事を心掛けることが大切です。

大量に摂ることで消化に負担をかけ、未消化のタンパク質が腸内に住む悪玉菌のエサになり、腸内環境を悪化させる原因になります。また、タンパク質源だけでなく、炭水化物源になるご飯などの主食、野菜・海藻・きのこを使った副菜も取り入れ、栄養バランスの取れた食事を心掛けることが大切です。

by ドクトル・ノブ

クリックしていただくと順位が確認できます。